“基弗在中国”落定央美美术馆

上个世纪80年代中期,基弗就被介绍到中国并受到广泛关注,而基弗个展准备在中国举办的消息也于十年前就开始相传。十年过去了,在持续递增的对基弗展览的期盼和呼唤之下,在众说纷纭的对展览面貌的猜测之中,“基弗在中国”大展终于在多方的长期艰苦努力下浮出水面,并即将开启全国巡展之路,而起点站正是——中央美术学院美术馆。这将是首次在中国举办安塞姆·基弗艺术创作的大型回顾展,展览作品主要为来自德国MAP收藏和路德维希科布伦茨博物馆的藏品,包括自20世纪80年代至今基弗创作的绘画、雕塑、装置、摄影作品共87件,其中部分作品尺幅巨大,是基弗的代表性作品。

经过一段时间的紧张筹备,2016年10月21日上午10点半,“基弗在中国”北京展览新闻发布会在中央美术学院美术馆多功能会议室举办,来自全国的艺术新闻以及社会新闻类媒体均对此展给予了高度关注。原中央美术学院院长靳尚谊先生,中央美术学院教授邵大箴先生,中央美术学院院长范迪安,德国汤若望科学与艺术基金会常务理事、德国贝尔艺术中心大中国区总监庞博,中央美术学院美术馆馆长、中国基弗展中方联合策展人王璜生以及德国贝尔艺术中心和中国基弗展组织委员会的嘉宾出席了新闻发布会,中央美术学院美术馆学术部主任王春辰担任主持。

原中央美术学院院长、中国政协常委、中国美术家协会名誉主席 靳尚谊先生

中央美术学院教授 邵大箴先生

中央美术学院院长 范迪安

德国汤若望科学与艺术基金会常务理事、德国贝尔艺术中心大中国区总监 庞博

中央美术学院美术馆馆长/中国基弗展中方联合策展人 王璜生

德国贝尔艺术中心董事/全权代表 李佳艺

中央美术学院美术馆学术部主任 王春辰

安塞姆·基弗与德国新表现主义

安塞姆·基弗是德国新表现主义的主要代表,也是当代最重要的艺术家之一。德国新表现主义艺术风格始于20世纪60年代,它的兴起在现代主义行将结束之际延续了欧洲长久以来的绘画传统,一度在上世纪80年代掀起关于绘画的回归的讨论。本次展览中方联合策展人、中央美术学院美术馆馆长王璜生在介绍时强调了德国新表现主义通过关注时下的历史和现实,推动绘画语言的革新,以挑战当时发展很快的美国波普艺术、极简主义和抽象艺术占据主导地位的局面,故而影响了欧洲艺术发展的面貌,成为当时西方艺术的主要形态之一。

中央美术学院教授邵大箴先生补充谈到,一方面, 美国兴起的以观念为代表的新思潮存在对绘画、雕塑的忽视和贬低,而新表现主义对此进行了反击。另一方面, 德国新表现主义也受到了一些争议,美国的一些批评家认为它是对德国文化传统的过分褒奖,是民族主义的一种表现。邵先生则认为,这是当时美国的评论家对新表现主义的误解,新表现主义包含着对二战的反省、批判,张扬的是德国文化中健康的一面。除此之外,邵先生还谈到基弗特别受到中国文化学者关注的原因,他认为,基弗重视绘画而又吸收以观念为代表的新思潮艺术中一些元素的这种做法,对于85思潮后的中国艺术家有很重要的借鉴价值。他也相信,“基弗在中国”这个展览必定会在全国范围内引起强烈的反响。

基弗与中国当代艺术的渊源

安塞姆•基弗与中国当代艺术渊源很深,远在“85’新潮”如火如荼并开始转入理性及批判性思考的时候,基弗就被介绍到中国。1990年代初,基弗已在中国艺术界受到普遍关注。而1992年,基弗本人来到中国,逗留了3个来月,从北京到西安,进入新疆,走到丝绸之路南线,最后辗转到巴基斯坦和印度。王璜生馆长介绍,一些研究者认为基弗后来的作品中对大地、植物的关注,对生命轮回的探讨,皆与中国之行有关。时隔20多年之后,基弗的作品终于得以在中国展出,无论是对于艺术史研究,还是当代艺术观念、认识论、方法论等方面的碰撞,以及对于历史和现实的认知、思考与反思等方面,都可能带来不同寻常的反响与震动。

“基弗在中国”展览亮点

王璜生馆长在发布会上透露了这次展览的几大亮点,其一是作品数量多,多达87件;其二是作品类型丰富,艺术特点充分; 其三是作品尺幅巨大,有的作品长宽达五米;其四是重量之巨,为此美术馆在安装、运输和维护上做了非常专业的准备;其五则是主办机构将会围绕展览及作品做大量的研究性工作以及出版。王璜生馆长还表示,“基弗在中国”的展览能够最终实现,过程非常地艰难不易,所有主办机构将会为展览的圆满呈现继续全力以赴,也感谢所有支持机构的大力支持。

范迪安院长在最后的发言中提到,该展览受到了老院长靳尚谊先生的高度重视和亲自推动,充分体现了老一辈艺术家对中外艺术交流以及有规模地介绍西方艺术家到中国来的用心和期盼。中国是一个面向世界的开放的大国,在文化上一直坚持吸收借鉴各国的艺术,与此同时高度重视中国的艺术传统在当代的作用,两者结合则成为推动中国艺术发展的力量。同时,他也提出对展览在内容上以及面向公众的展示和传播上的多重期待。

中央美术学院美术馆作为巡展的首站,希望借助此次难得的机会,从中国历史现实与艺术现实的角度来展开对基弗的解读和研究,以期对中国当代艺术文化的发展,以及对于中国当代艺术家的艺术责任感的树立,有一些帮助和推进。

“基弗在中国”展出作品

基弗的作品包括绘画、雕塑、装置、摄影等,但每一种类型又都超越其本身的固有形态。他的作品无论从体量上还是主题上,都具有史诗般的特质。在其中,他直面德国历史中曾经的黑暗,挖掘隐藏在集体回忆中的禁忌,并将它们与日耳曼式的神话、宇宙观以及对信仰本质的深入思考交织在一起。他拥有同时把握强烈情感因素与严肃主题的非凡能力。他的艺术创作为欧洲艺术的复兴做出了巨大贡献。1980年,基弗还曾与乔治·巴塞利玆一起,代表德国参加第39届威尼斯双年展。

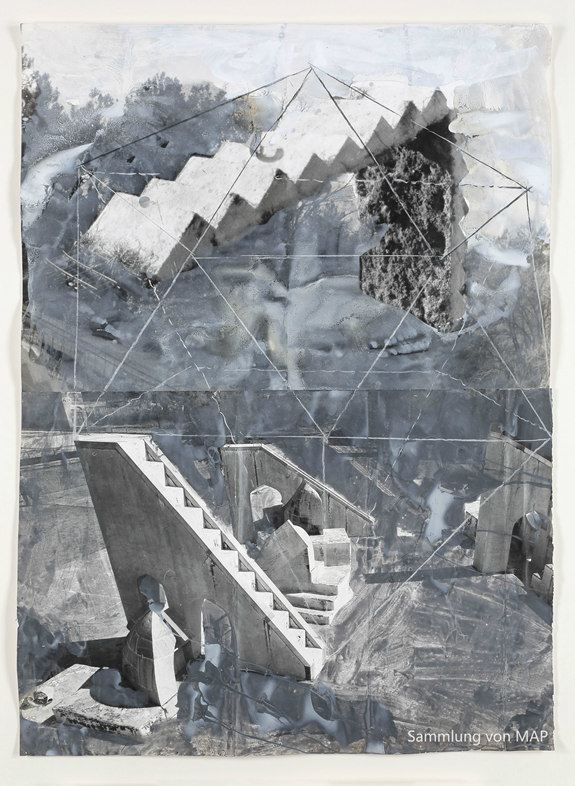

《共济的历史》照片、拼贴画、涂有丙烯的纸片和纸板 121.5 x 88 cm 2002-2008年、

《古代的女子》 纸上综合材料 140 x 94.5 cm 2004年

基弗:“我觉得在物质中存在着精神”

人们初次接触基弗的艺术,总会在瞬间被其强烈甚至是震撼的视觉效果紧紧抓住。他的作品中充满宏大、壮阔、凝重的空间场域,具有强大的视觉力量。除了尺幅庞大之外,这种力量,很大程度上来自于他的作品材料中对“物性”的借用、转换和表达。铅、钢铁、泥土、水泥、水、灰烬、感光乳剂、石头、柏油、塑料、树枝、干花、麦秆、纸片、照片等等,都参与到作品的建构之中。对此,基弗曾谈到,“我把绘画当作对材质的检验。”他又说,“我觉得在物质中存在着精神”“当我使用稻草或铅等物体时,我发现这些物体的精神,我提炼它们并展现它们”。

然而,基弗并不止步于“视觉”的魅力,而是借由它,将人们的眼光引向共同历史的深处,也引向个体记忆的深处。基弗说过:“我很了解历史,所以当我看到风景的时候,我不只看到的是纯粹的景色,还有战争和历史的痕迹。所以风景对我来说不是纯粹的风景。”他的作品探讨战争、民族、集体意识、文化、神话与传奇等等问题,他以各种方式不断地去重新唤起人们对它们的反思,刺痛民族集体记忆的神经。曾有评论谈到,“他努力正视纳粹时期的恐怖及德国的历史、文化和神话,并且希望为德国理想主义疗伤,助其复兴”。安塞姆·基弗是首位获得“德国书业和平奖”的造型艺术家,这个旨在奖励全世界在文学、科学和艺术领域做出杰出贡献并致力于和平的人士的奖项的评委们一致认为,安塞姆·基弗是一位“迫使所在时代面对那令人不安的废墟般的、瞬间即逝的道德信息”的艺术家。

“基弗在中国”筹备会议

展览将于11月19日开幕,展期持续近两个月。展览期间,除了作品的展示之外,还将开展研讨会、系列学术讲座、特别主题开放日等多种学术和公共教育活动,并出版展览画册和学术文论集。

尹冉旭/文

董子、王育琪/图

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。