从天津到盘锦北,坐高铁只需2小时40分钟,看一会儿书的功夫就到了。从盘锦北到北镇,路修得非常好,开车只需20多分钟,一点也不堵,可谓一路畅通。

我以前没听说过北镇这地方,而“首届北镇国际摄影大展”的筹办,让北镇一下子成为了人们耳熟能详的所在。辽宁是我外祖母的故乡,我在这里有很多亲戚和摄影界的朋友,对东北的摄影生态还是有一些了解的。去年我应辽宁摄协之邀,来沈阳参加“辽宁工业摄影理论研讨会”,发现辽宁摄影的底蕴虽然很厚,但在今天看来,理念却有些相对滞后了。为什么会这样?我首先发现了一个有趣的现象:在那些工业题材的纪实性作品中,如果把背景置换成农村,也同样是可以成立的。也就是说,工业在这些作品中,只是一种特定的题材,而没有上升为一种精神。于是我的思考进入了更深的层面——为什么作为老工业基地的东北在今天遭遇了瓶颈?为什么振兴东北的进程会举步维艰?

与工业发展同步的是工业社会,而工业社会所带来的是工业文明,而工业文明则又是现代性进程中的一个必经阶段。然而,有了工业并不等于一定就进入了工业社会,更不等于就拥有了工业文明。当工业生产未能与工业文明与现代性进程同步时,这样的工业也只不过是把农村生产队的组织形式搬进了工厂车间里而已。用前工业时代的思维理念搞工业,工业就只能是一种“行业”而非一种文化层面上的精神;用前现代的眼光去观看及拍摄工业,也同样只能停留于工业题材的层面,而无法进入现代更遑论“后工业”的当代。我以为这就是症结之所在。所以,理念的提升,不仅是辽宁摄影界所亟待解决的问题,更是涉及到振兴东北经济的一个大问题。

那么特别注重当代影像艺术的首届北镇国际摄影大展,又会给我们带来怎样的惊喜呢?在主展区“北镇市文化产业中心”,我先看了二楼的影展,就已经感受到了新的理念及创意。那些属于传统文献性的照片,经过重新的编排与呈现,也有了让人耳目一新的感觉。对于美术院校展区的作品,我则特别想多说几句。就如大学的中文系只能培养学者而无法培养作家一样,艺术家也不是凭借美院的艺术教育就可以批量生产的。那么大学的摄影系需要教给学生些什么呢?我以为除了必要的理论及特定的技能,主要就是利用各种视觉手段表达自己思想的方式。我在天津美院观摩了法国艺术家贝特朗·加丹纳教授指导学生创作的方法,对此有了极深的印象。具体地说也就是,让学生把各自内心中的生命体验与视觉呈现连接起来,以此来表达自己思想和观点。然而因为每个人的生命体验都是独特的,所以这个是不能教的,只能靠个人去体悟。这就是为什么一些院校学生的作品看上去过于文艺范而不够成熟的原因所在,因为在他们这个年龄阶段,除非是天赋异禀,而一般人的生命体验还处于初始阶段,思想方法也远未成熟,“为赋新词强说愁”的状态也是在所难免的。随着人生阅历的增加,那些具有艺术潜质的人,自然会进入到“却道天凉好个秋”的境界。艺术家也需要一个成长的过程,如果非要硬性地灌输“思想”,反而会有拔苗助长之虞。

及至三楼展厅,顿感眼前一亮,其体量之大,简直让人有点目不暇接,而作品的学术水准,大多在国内的各类影展中也堪称一流。我看了一个多小时,也只看了其中的五分之一不到,只好第二天早上接着去看,又整整看了一上午,才算完整地看了一遍。转天辽宁摄影界的一位朋友来找我,干脆又去展场给他解读了一番,前前后后加起来竟看了足足三个半天,这样的影展是需要反复观看的。首先我觉得能在北镇举办这样一个如此高水准的摄影大展,当属东北摄影人的一大幸事。这样的影展,以往或许也只能在北京、上海等大都市里看到,而北镇国际摄影大展简直就是送到了东北人家门口儿的一道艺术大餐。当然,有些观众或许会因为看不懂而感到困惑,这也是非常正常的。不过我想说的是,看不懂才需要去看呀,一眼就能看懂的,还看它干什么?我看摄影展的方式就是,凡一眼就能看明白是怎么回事的,扭头就走不会再看第二眼,因为那是浪费时间。其实现在更有一些传统摄影师也在抱怨说:花钱受累辛辛苦苦布展的作品,竟然连一个观众都木有!我想说的是,你的作品毫无新意,都是大家拍烂了的老一套,人家为什么还要看呢?反正我不看。

视觉中的糖水片,与文学中的糖水文,比如心灵鸡汤,是同一种类的。其特征是作者认知方式低下,而在表达上又具有亲和性,一看就能懂,于是便局限了读者的获取意义的能力,使其逐渐丧失了独立思考与判断的需求。那么是不是所谓拍“纪实”的就不存在这个问题呢?其实也同样存在。因为那种连环画插图式的所谓“纪实”,肤浅、直白,同样弱化了观者的独立思考能力。当这两种摄影充斥人们视野的时候,人们的观看方式与思考判断能力就会彻底弱化。这其实与今天人们所讨论的中国教育问题,在原理上是一样的。当学生只知道标准答案的时候,他还会思考吗?还有探索未知的能力吗?所以糖水片、心灵鸡汤以及连环画式“纪实”的害处,不在于其内容是否“正确”,而在于其损害了人们获义活动的水准,质言之,制造了脑残粉。所以展览的观念也该转变了,只看自己熟悉的东西,就基本上不需要动脑子了,久而久之也就丧失了独立思考的能力。观看超越自己认知层面的作品,才会触发新的思考,进而提升自己的艺术品位。

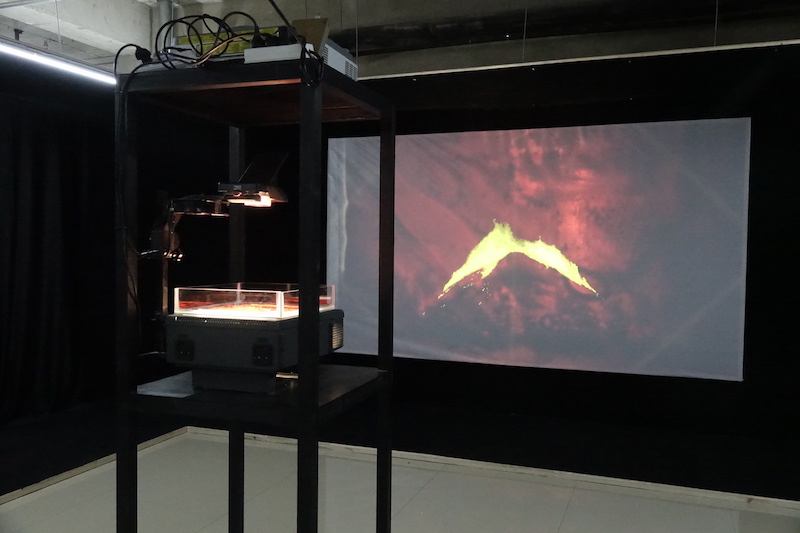

如果你观看作品的眼光,还只是停留在看画面漂亮不漂亮,或者瞬间精彩不精彩这样的层面上,当然就会觉得看不懂了。这就好比一个整天喝糊糊的人,吃个馒头都会觉得难以消化,面对一桌丰盛的海鲜大餐,不傻眼才怪。为什么?因为他喝惯了糊糊的胃,已经被喝软了,丧失了消化美食的功能。比如展览中有个题目叫《雨-文本》的视频艺术,其实已经并不新锐了,是艺术家创作于1969年的作品。艺术家在雨中书写,而字迹又随即被雨水冲去……这让我想到了阿根廷文豪博尔赫斯的短篇小说《沙之书》——“沙之书”没有起点,也没有终点,象征着无穷无尽。如果说《沙之书》是有关书籍的寓言,那么《雨-文本》则是有关书写的寓言。类似这样的作品,会引发你进入哲学层面的思考,而非仅仅只是愉悦视网膜。还有一组拍摄非洲的影像装置作品,艺术家没有仅仅展示一张茅屋着火的照片,而是把底片放到装着水的托盘中,并利用特制的投影仪放映。托盘上方安装了一个微型风扇,水被吹起的波纹投射到幕布上,就形成了火苗燃烧时的动态效果……这个作品除了有趣之外,我以为托盘、底片与水,象征的是摄影过程(显影),而投影则意味着呈现。这个作品让我们思考的不再是照片记录了什么,而是摄影本身,即记忆、照片与影像呈现之间的复杂关系。这样的作品,对于那些只知道摄影是记录的人来说,懵圈是肯定的。徐冰的作品也引人深思,他想把来自911废墟的土带回来,但海关不放行。于是他便用这些土做成了泥娃娃,顺利地带回来之后,再将这些泥娃娃打碎,又还原成了土……他的这个作品让我想到了一个有关艺术本身的问题。贡布里希在《艺术的故事》里开篇就说:“实际上没有艺术这种东西,只有艺术家而已。”那么艺术家又具有怎样的“魔法”呢?我从这个作品中得到的启发是:艺术家具有从日常生活逻辑,转换到超越日常现实的精神世界的能力。这才是最深层的“语言转换”。首先,艺术家必须从现实生活出发,否则就会沉溺于象牙塔之中而丧失现实感。但却又不能将自身局限于现实的逻辑之中——比如与海关各种对怼——而要转换并超越之,从而实现艺术在精神层面上对现实的救赎。从这一点上来说,艺术家所具备的一个基本素质,就是超越庸常的人生态度与生活方式。

视频作品是这次北镇国际摄影大展中的一大亮点,其中的一些作品,只要坐下来细心观摩,即便是普通观众,也是完全可以理解的。比如郝敬班的《正片之外》,与其说是录像艺术,其实更像是一部有关交谊舞的文化研究专题片。作者说:“我不知道是我抛弃这些素材还是它们抛弃了我。如果说,理论上,没有平庸的图像,只有智能不足的观看者。”交谊舞(舞厅舞),在上世纪80-90年代曾兴胜一时,在今天则早已成为了一种边缘性的小众文化,与被排除在“正片之外”的视频资料,恰好构成了一种微妙的隐喻关系。在这些片段化的资料片中,场景是八九十年代装修风格的交谊舞厅,主角是不同背景的中老年舞者,宛如历史遗迹般的活化石。其中既有在49年前的舞厅跳过舞的八旬老者,也有50年代曾与周恩来跳过舞的老奶奶……作品以画外音的方式,以交谊舞这一特定文化的流变为线索,分析了其在不同社会历史时期的政治意象与文化表征,并与不同时代的人物命运交织在了一起。在西方学术界,文化研究是继文学研究之后的一个学术转向,但主要是以文本写作的形式进行的,而《正片之外》则是视觉文本,是以文化研究的方式来梳理重构边缘性视觉资料,并以全新的视角切入多重叙事的学术尝试。以我对东北的了解,上世纪80-90年代跳过舞厅舞的人也不少,为什么就不能坐下来看看这部片子,通过作者精彩的分析,也回味一下自己在不同年代的人生意义,进而再反思一番今天满大街的广场舞呢?我相信即使你不能完全理解作者的学术框架,也同样可以体会到其中的人生况味。

看展其实最重要的是一种态度,是源自精神世界的心灵渴望。北镇国际摄影大展为东北开了个好头,希望一直能够坚持下去。第三届北京国际摄影双年展在北京的中央美术学院美术馆还有一个精化版的部分,该部分与北镇展区的作品以及呈现方式又有不同.那些去过北镇的朋友,可以再去北京看展,还没有去北镇的盆狗,北京应该离你更近。这就是北京预见北镇后的流水席式艺术盛宴!

2018年10月10日

藏策,中国著名文学与艺术理论家,曾获国家级最高个人成就奖——中国摄影金像奖理论奖,以及济南国际摄影节“最高学院奖”等多项大奖。系中国作家协会会员,中国小说排行榜评委,中国摄影家协会理论委员会委员,第26届国展评委,北京国际摄影周学术委员会委员,山东工艺美院及大连医科大学艺术学院客座教授,著有《超隐喻与话语流变》、《元影像理论与元语言研究》等学术著作。是首位在国际上获得高度评价的文学/影像越界学者。

|展览现场|