中央美术学院壁画系的20余位研究生作品将美术馆化身为一座”流动的壁画实验室“,其中很多不同类型的创作受到了观众的喜爱。展览从传统干壁画、坦培拉、岩彩再到纤维、浮雕、装置,不仅呈现了多元媒介的实验成果,更以文化记忆、社会结构、生活体验等议题为切片,构建出壁画艺术介入当代生活的全新路径。

本期选取部分有代表性的壁画作品进行展示,还有更多精彩等你到现场探索。

| 温馨提示 |

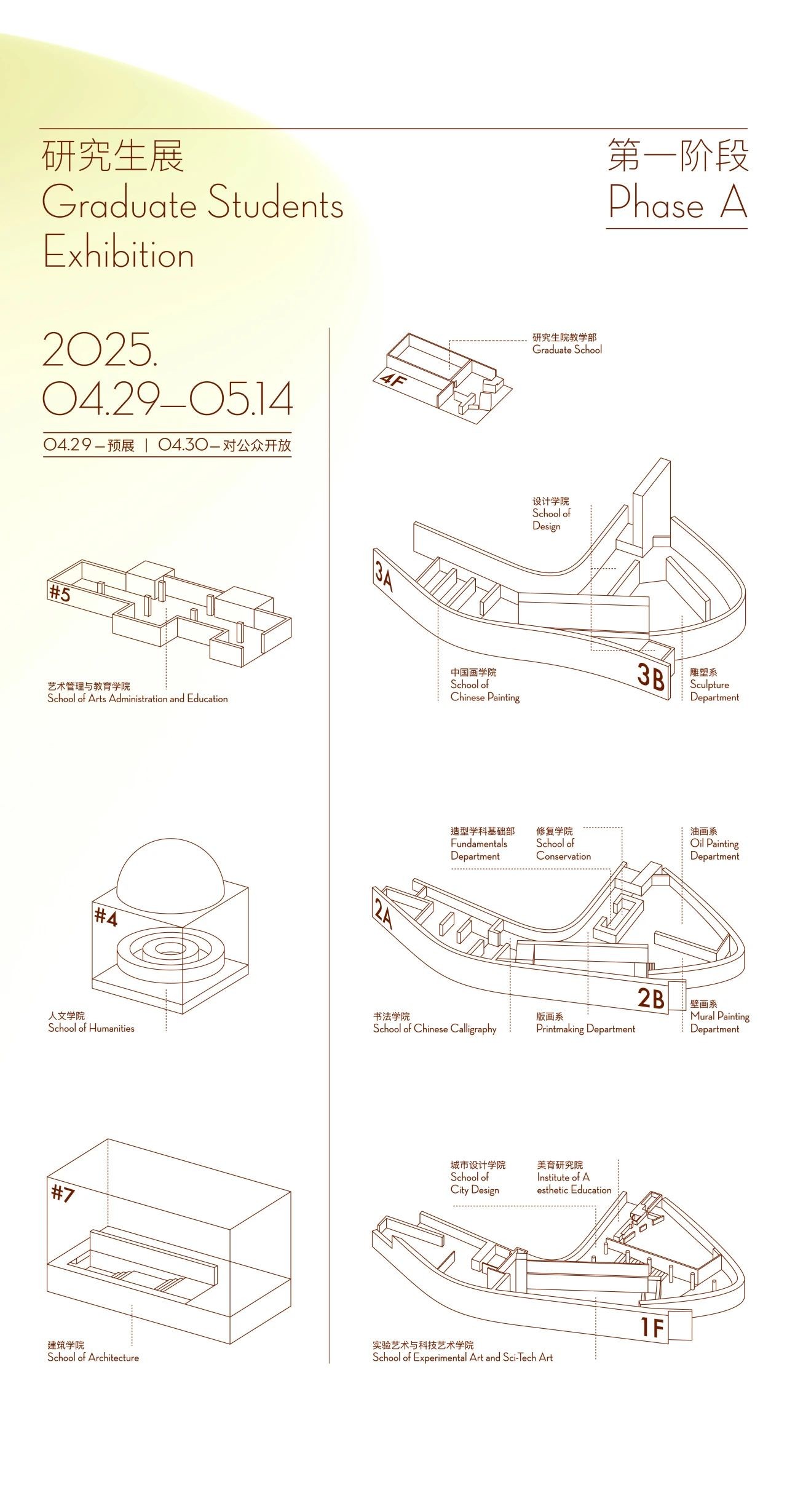

“中央美术学院研究生毕业作品展”

即将于5月14日闭展,

未观展的朋友不要错过!

01

能量的交织共生

CAFAM@ 2025

作品名称:《云山》系列五联画屏风《云山—扶光》《云山—灵泽》《云山—扶摇》《云山—霹雳》《云山—彼岸》

作者:钟琳

作品材质:木板大漆、岩彩、矿物色、绿螺钿、木樨壳、金箔等

导师:唐晖

这组作品源于钟琳童年在赣南的记忆。那是一个植物疯长、山林纵横的地方。儿时曾目睹过山火蔓延、洪水骤至,那些瞬间深深嵌入记忆。多年后,这些记忆在想象中发酵,成为她构建画面世界的精神起点。

整组画面描绘了一场山中大火与山下洪水的剧烈碰撞、毁灭与希望交织的神话想象,由此延伸出一个充满幻想的世界。画中融入了动物精灵与植物精灵,它们与作者共同经历了一段神秘的旅程。作品以太阳、雨、风、雷、泪这些无形的自然元素为主线,从盛开佛手的菩提树下、天上初升的太阳象征生命的起始,逐步推进至盛开彼岸花的彼岸,象征生命的终结,构成一幅关于生死与轮回的长卷叙事。

在图像语言上,中国神话体系中对“火”的传说为想象基础,构建了关于自然力量爆发的视觉叙事。画面中融入了东亚传统绘画中象征火焰的装饰性纹样,用以强化火的精神性与仪式感。创作过程中也借鉴了 12 世纪绘卷《地狱草纸》等等名作中火焰造型的形式语言,并将其加以重构,与植物、山峦等自然意象融合,进一步表达自然能量与精神世界的交织共生。

02

记忆与幻灭,追寻与回归

CAFAM@ 2025

作品名称:《到乡翻似烂柯人》

作者:胡荣

作品尺寸:360*200cm

作品材质:黄土、砂子、矿物颜料

导师:李洋

《到乡翻似烂柯人》,出自刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》,“烂柯”典出《述异记》,讲述晋代一樵夫在山中旁观仙人下棋,不觉不觉荒废数百年,手中的斧柄早已腐烂,家乡也已人事全非。作者胡荣谈到,儿时语文课上只懂得“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木村”,到如今,恍然发觉自己已成“烂柯人”。

作品是由三块泥板拼成,总长3.6米,高2米。采用中国古代传统干壁画的技法,使用了黄土、砂子、明胶、墨和矿物质颜料。运用墨色起稿,层层叠色的方式作画。历时8个月最终完成。

画面描绘了一位渔夫在捕鱼归来途中,从孩童手中救出海龟将其放回大海。龙女为了感谢邀请他到海底龙宫一游并热情款待,度过了一段快乐时光,终有一日渔夫决定返回家乡,龙女送给他一个精致的宝盒,却告诫他无论如何不要打开。当他上岸后发现时过境迁,熟悉的家乡不复存在,亲朋好友也不知去向。无助与绝望之下忍不住打开宝盒,一缕白烟涌出,渔夫瞬间变成了白发老人,这便是由日本汉诗人马养所作的“浦岛太郎传说”。

“浦岛太郎传说”受到了相当多来自中国古代文明的影响,其中凡人访问龙宫、龙女报恩、时间错位等情节在《水经注》《搜神后记》《龙女传》《柳毅传》中也有类似的神怪。胡荣选择该故事为灵感源头,并非单纯再现异域题材,而是通过这一寓言和跨文化的叙事符号,表达自身在北京求学、经历家庭变故的生命经验,探索个体记忆与身份认同的流动性,展示个体与世界之间微妙而深刻的联结,呈现一个关于记忆与幻灭,追寻与回归的内在旅程。

03

探寻人生的答案

CAFAM@ 2025

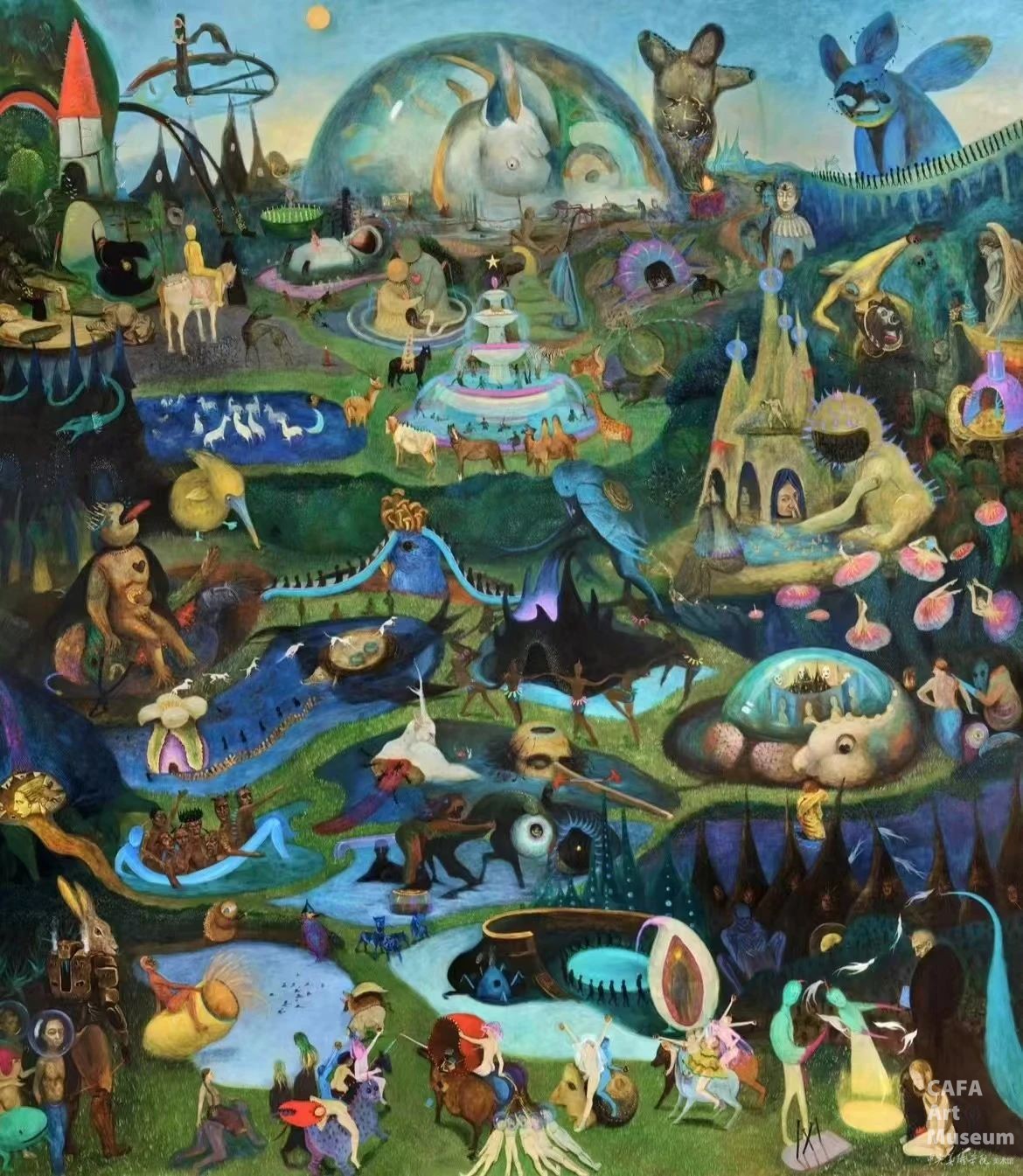

作品名称:《蜉蝣见青天》

作者:王金玉

作品尺寸:220*195cm

作品材质:油画、木雕

导师:马刚

作者通过《蜉蝣⻅⻘天》这幅作品与世界进行一场深层次对话。以时代日记本的形式,以“我”这个载体,接合所闻所感的现实事迹为样本,对当下时代发起思考,揭示个体精神层面上的阵痛。在“游乐场”中,大家手持“入场券”(金币)奔赴许愿池,中央位置的许愿池承载着人对未来期许与无尽欲望,流动的水暗示那愿望似乎永远得不到满足。人在这座游乐园中游荡,在欲望的漩涡中漂浮、享受、迷失、异变。

左下新生命从羊水般的河水里探头的瞬间,生与死在视觉上达成诡谲和解。右下角是死亡与埋葬,人好似无法摆脱命运的无常,乌龟罩中的世界正在进行、愚人船上的七个怪人、被窃取智慧的巨人、埋葬自己灵魂的少女、想要一⻜从天的“蝼蚁”、听信爱情而石化的美人⻥、被养育裹挟的女人、相拥却刺痛的恋人、围着建筑的舞者、井底之蛙被拉出折磨、捕猎胜利却再也无法移动的蛙人、不愿成为分化工具的⻦、被丢弃的书、褪去⻓衫的读书人......每个畸变体都是现实病症的切片。这座游乐场里,有人戴着镣铐起舞,有人拆解枷锁新生,这里育着生与死、挣扎与希望。

木雕中央金箔镜面将观者纳入叙事的闭环中,映照自己蜉蝣的投影与现实世界,太阳造型是面对宿命向死而生的勇气,是“⻅⻘天”后的豁然开朗。画中无完整蜉蝣形象,但画中处处是“蜉蝣”,画前观者也各个是“蜉蝣”。这是我寻找人生答案的一场讨论,也是每个灵魂寻找自我和解的路径。

04

静心的治愈空间

CAFAM@ 2025

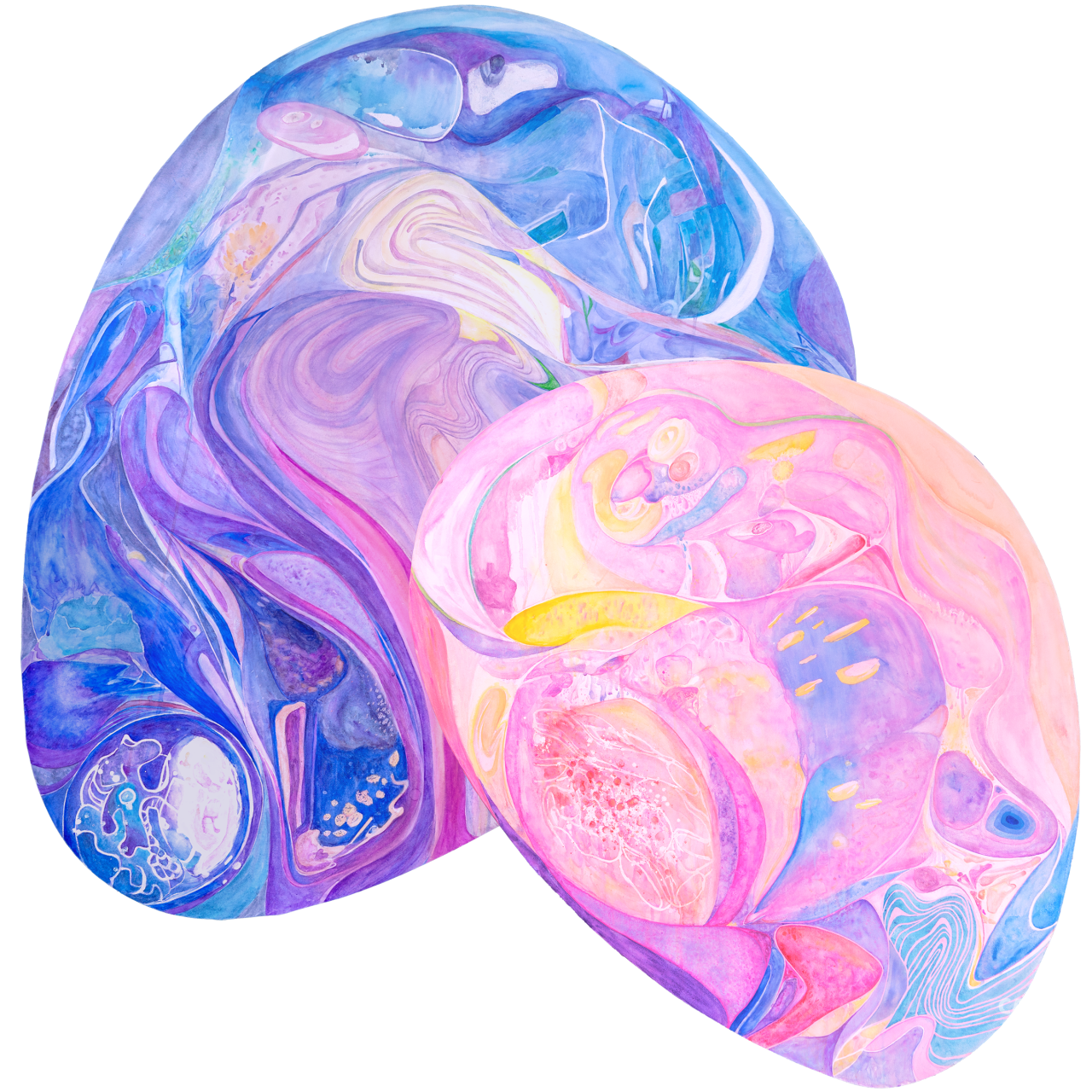

作品名称:《霡霂》

作者:蔡宛真

作品尺寸:330*330cm

作品材质:水彩、丙烯

导师:曹巍

《霡霂》以《诗经》中"润物细无声"的细雨为灵感,用水彩与丙烯绘制出流动的粉紫色线条。色彩随水痕自然晕染,层叠光影将古典诗词中朦胧的雨意转化为当代艺术语言。

于焦虑丛生的当下,以光影与色彩变化为观众构筑一片可以静心感受、放松身心的治愈空间。

05

社会性隐喻

CAFAM@ 2025

作品名称:《uncanny》

作者:李金阳

作品尺寸:200x300cm

作品材质:布面油画

导师:李洋

《Uncanny》是一种既熟悉又陌生、令人不安的感受;同样它也是一种社会结构,一种社会性隐喻,围绕类似昆虫这个核心图像展开,图像各个部分通过虫子的肢体紧相连结,形成了图像与图像之间建立关联的结构,形成一种空间叙事的逻辑。

画面的中心的是虫子的身体,其生命或者动力的源泉来自于饥渴,人在吸食马奶,总之马一直处于体能流逝的状态,在马的头部有一块绿色显示器,这种绿色一只刺激着马儿不断的奔跑直到生命的尽头。这种动力维持了整个结构的运转。

06

个体与社会规训之间的矛盾

CAFAM@ 2025

作品名称:《急急急!别着急。》

作者:吴江鸿

作品尺寸:290x300cm 可变

作品材质:蜡、石英砂、粘土、油画

导师:李辰

《急急急!别着急。》搭建舞台剧式的场景,从当下年轻人焦虑、急躁、内卷的状态中探讨个体与社会规训之间的矛盾。剧场本就是人为设计的表演,它们可以制造矛盾和对立转移视线,使我们忽略结构上的问题。

秋千随着气压变化来回轻微摆动,一如我们当下的状态。所有的人都裹挟在这个环境中被迫焦虑、急躁、内卷。快节奏的生活让我们忽略了真实的本质,就如天上的星星,都是人为定义的浪漫美好,真正了解后都会祛魅感慨一句:原来如此啊。

07

理性与欲望和解

CAFAM@ 2025

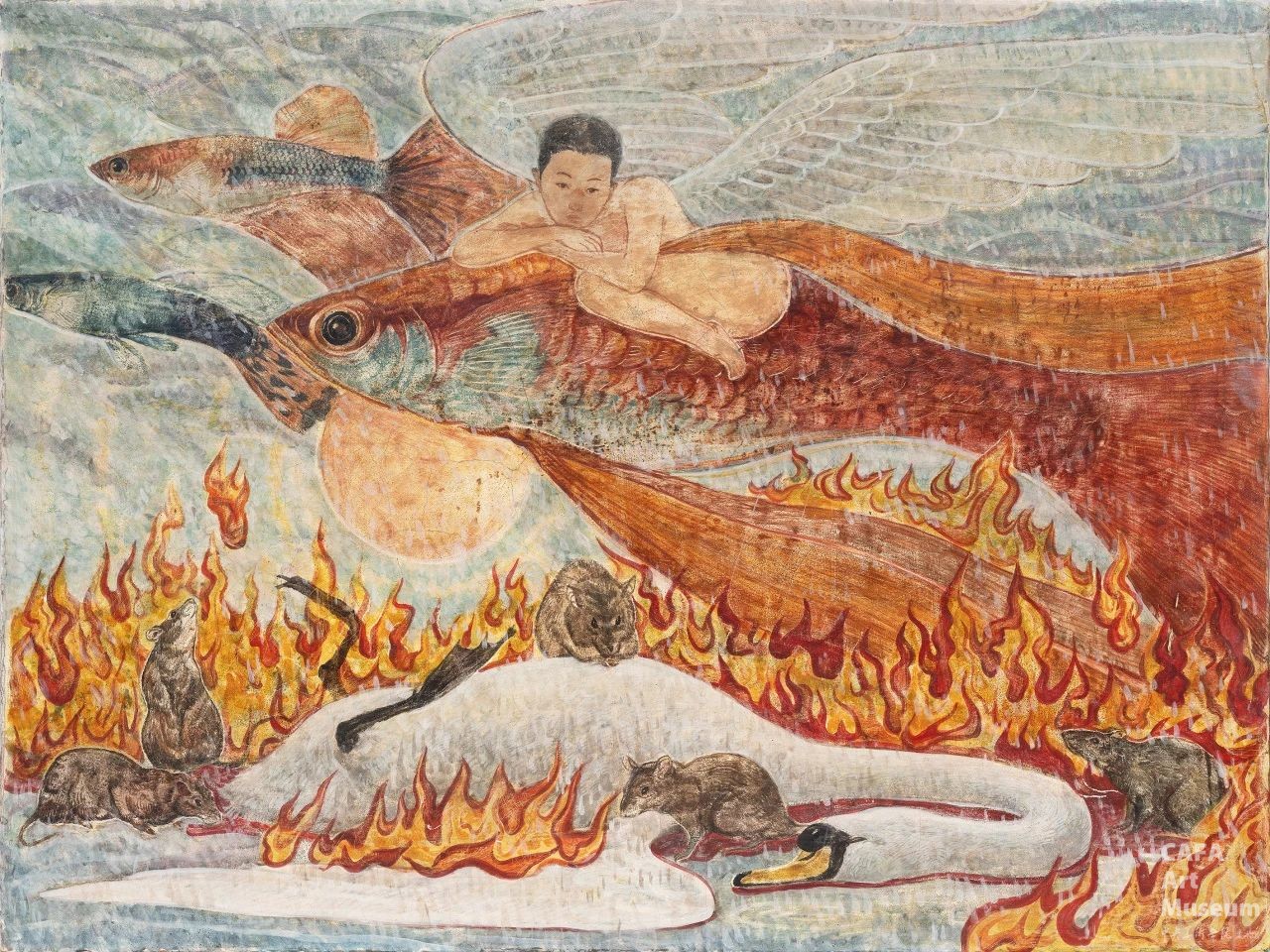

作品名称:《天鹅之死》一、二、三、四

作者:侯舒懿

作品尺寸:120x120cm;60x80cm;30x40cmx2

导师:刘晓辉

天鹅囚禁着普罗米修斯的火种:本真的欲望被规训成制度化的鱼群,灵魂在打卡声中风化为符号的钢刀,最终刺进天鹅的胸膛。当天鹅死去,理性之钟停摆,兽群踏碎幕墙的倒影,远古的血潮轻易漫过理性文明的高墙。灵魂在钢铁丛林与血色荒原的裂隙间游荡,左手是异化的苍白标本,右手是狂欢的混沌图腾,而胸腔里盛放的,尽是锈蚀的月光。

《天鹅之死》系列是作者根据自己的生活体验与思考创作的作品,在作品中,他追随布莱克的艺术脚步试图建立与现实世界平行的另一重宇宙来反映现实世界中人的生存状态。

作品通过鱼、天鹅、身体、群兽、火焰等元素的交织表现人的欲望与理性、肉体、精神之间的关系,并试图体现“欲望是匮乏与过度的辩证统一”的主题。其中,天鹅是理性的化身,它的优雅规训着火焰般的原始欲望,欲望成为制度化的鱼群,但是当天鹅对欲望的管理失控时,原始欲望就会冲破文明的堤坝,变成群兽与利剑让天鹅与理想死亡,使精神与灵魂陷入迷茫与纠结的漩涡。唯有让想象力成为翅膀,接受欲望,促使理性与欲望和解,灵魂才能挣脱迷茫漩涡获得真正的自由。

09

找到属于自己的光

CAFAM@ 2025

作品名称:《寻光启事》

作者:高晨希

主作品尺寸: 130×170cm

作品材质:布面油画

导师:叶剑青

鹿在中国古代常有长寿、财富、自由的美好意向,同样也是灵性、善良、纯净的象征。在西方, 鹿因为其活泼、敏感又善于快速奔跑, 又有“引导者”的意味。 因此我选择鹿作为主体形象, 它是一个个善良纯净的灵魂的载体,即便当下陷入迷茫,但作为引导者,鹿最终能在茂密的丛林中找到方向。

围绕在鹿周围的花是伯利恒之星,花语是追寻、珍视、希望和纯洁,在善良的小鹿周围形成一个安静的磁场。呈循环状的水纹和在水中游动的神态各异的鱼传达生命循环往复生生不息,生与死可能并不是简单的开始和结尾,而是不断循环往复的。

画面角落一上一下的钥匙代表了无数的可能与梦想,每个人都将找到属于自己的那把钥匙,并打开最终的那把锁。

10

纯粹的形式语言

CAFAM@ 2025

作品名称:《海洋》《烟花》《红黄蓝构成》《手势形态:心符拓扑》(6件)

作者:杨小宇

导师:齐鹏

下方三件作品《海洋》《烟花》《红黄蓝构成》通过程序算法生成动态线条轨迹,将其定格为二维图像后,借助3D建模技术将平面路径转化为立体浮雕结构。模型以线条运动数据为骨架,通过本人的空间想象构建多维度纵深,使时间痕迹具象化为交错的实体空间结构。创作聚焦纯粹形式语言——以极简几何重构动态痕迹,并模拟了手势绘画(gestural painting)的技巧,通过数控精度确保结构的数学秩序,同时保留算法衍生的随机韵律。机械精密感与有机流动性在浮雕表面达成平衡,最终呈现为理性代码与物理形态相互渗透的机械诗性。

现场图上方一组《手势形态:心符拓扑》(6件)是下方三件作品的扩展和延伸,表达了对当代社会及人的心理状态的关注。作品通过有机手势形态(gestural form)结合高度符号化的抽象表情捕捉当代社会心理图景,将情感状态凝固为拓扑化视觉心符。

“壁为界,亦为桥”。正如中央美术学院壁画系主任唐晖所言,“我们在古老的壁画中读文明,在多元的媒介中寻表达。壁画给予我们的,不只是技法的沉淀,更是眼界的开拓与心灵的丰盈。我们既向历史汲取力量,也向未来投以光芒”。

这些“出圈”的作品证明,壁画早已不是墙面的装饰物,而是一种思考世界的方法。这场从央美生长出的艺术实验,或许正悄然重塑着中国当代壁画的创作维度。

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠