9月17日,“广角°青年实验项目空间”第三期最后一个展览:“应物“相”形——杜英奇雕塑新作”在中央美术学院美术馆3层C展厅如期开幕。本次展览为中央美术学院雕塑系教师杜英奇的个人作品展。展览由中央美术学院教授、雕塑系主任张伟,中央美术学院雕塑系教授陈科担任学术顾问,中央美术学院雕塑系教师李明威担任策展人。

出席开幕式的嘉宾有:中央美术学院党委副书记王晓琳、中央美术学院美术馆馆长靳军、中央美术学院美术馆直属党支部书记韩文超、中央美术学院美术馆副馆长高高、中央美术学院党委教师工作部杨杰、中央美术学院雕塑系系主任张伟、中央美术学院雕塑系教授陈科、中央美术学院雕塑系副主任柳青、中央美术学院雕塑系直属党支部副书记刘巍、中央美术学院人文学院美术史系曹庆晖教授、中央美术学院宣传部部长徐新立、中央美术学院宣传部副部长吴琼、中央美术学院团委书记卫艳、中央美术学院离退休工作处处长周红兵、中央美术学院中国画学院党总支书记杜轶才、中央美术学院造型学科基础部主任白晓刚、中央美术学院造型学科基础部副书记孙婷婷、中央美术学院修复学院副院长董卓、中央美术学院修复学院直属党支部副书记宋曼青等。开幕式由中央美术学院美术馆副馆长高高主持。

中央美术学院党委副书记王晓琳致辞

中央美术学院党委副书记王晓琳在致辞中表示,“广角°”项目是由美术馆与教师工作部联合推出,虽空间不大却灵动鲜活,为青年教师提供了绝佳的创作实验场域。相较于高规格、宏大主题的展览,这一空间更能激发创作者的主动性,是极具价值的优质项目。中央美院始终推崇学术研究态度,鼓励艺术创作领域的争论与探索,这是正常且必要的学术范畴。此类展览不仅为青年教师搭建了交流探讨的平台,更向学生展现了央美教师的学术风貌,能为学生未来的职业发展树立榜样。同时,这一平台也形成了“教学相长—教师提升—反馈教学”的良性循环,契合学校注重学术氛围与教学质量的核心追求。

中央美术学院美术馆直属党支部书记韩文超致辞

中央美术学院美术馆直属党支部书记韩文超介绍“广角°青年实验项目空间”平台是为展示年轻师生团队的教学科研、学术创作所搭建的。杜英奇的个人作品展作为“广角°”第三期项目的收尾展,这些作品契合空间,将日常熟悉的尺寸放大后极具艺术与生命张力,能引发人们对自然、生命及艺术本质的思考。他们体现了美院人专业执着,且在传统造型语言中融入当代思考。

中央美术学院人事处处长杨杰致辞

中央美术学院人事处处长杨杰表示,观展时深感本次展览在展陈设计、作品质量以及所蕴含的实验性与探索性方面均表现突出,这充分彰显了杜英奇老师在长期创作研究与教学实践中积累的深厚功底。他强调,服务和支持广大中青年教师发展成是教师工作部的核心职责之一。目前已推出的 “种子计划” 涵盖展览、出版等支持内容,后续还新增了国外驻留项目,旨在为教师搭建多元成长平台,助力其专业能力提升。希望通过此类项目进一步激活美院的学术展览氛围,构建更具活力的学术生态,使 “广角 °” 成为业内及社会公认的品牌,成为央美扶持年轻教师的标志性项目。

中央美术学院雕塑系系主任张伟致辞

中央美术学院雕塑系系主任张伟在致辞中首先向杜英奇送上祝贺,并用 “非常震撼” 形容观展感受。他谈及留校五年的杜英奇是雕塑系教学当之无愧的中坚力量。作为第二工作室的核心教学骨干,杜英奇在教学中承担重要职责,更在去年雕塑系 90 周年展览相关工作中展现出突出的理论与文案梳理能力。令张伟尤为惊叹的是,即便被画册编纂工作占据大量精力,杜英奇仍在短时间内创作并呈现了一批巨型、充满空间感的全新作品,这些作品虽与过往创作存在关联,却展现了全新突破,在创作、工作与生活中实现了高效平衡。

中央美术学院雕塑系教授陈科致辞

中央美术学院雕塑系教授陈科结合过往记忆与观展体验,分享了对杜英奇创作特质的深刻见解,杜英奇的创作更是一段心路历程的展现,作品在持续进化,即便相同的材料也能在不断组合中焕发新的生命力,这一特质让他十分赞赏。谈及本次展览,他表示,尽管场地不大,但对艺术家而言,这样的空间反而能激发创作灵感——创作者往往会根据场地特点决定作品形态,或基于既有构思结合空间进行再创造,作品的尺度与呈现方式基本与空间高度适配,这种创作与空间的互动性堪称一大亮点。

中央美术学院人文学院美术史系教授曹庆晖致辞

中央美术学院人文学院美术史系教授曹庆晖在致辞中高度评价杜英奇的个人素养与创作实力,同时肯定了雕塑系集体对人才成长的助力。杜英奇这位实践类背景的教师具备极强的史学意识,能够沉心钻研相关领域,这种跨界素养尤为特殊。针对本次展览,曹庆晖重点提及作品与空间的关系。他指出,多数展览是 “空间中的作品”,而杜英奇的作品则实现了 “抓住空间” 的突破——作品体量巨大且极具标志性,巧妙适配了 “广角 °”场地的规定性。

本次展览艺术家、中央美术学院雕塑系第二工作室教师杜英奇致辞

本次展览艺术家、中央美术学院雕塑系第二工作室教师杜英奇向各方表达感谢并介绍展览相关情况。他表示能在这座艺术殿堂办展,让他油然而生出强烈的荣誉感。随后,杜英奇感谢了雕塑系这个 “团结且有力量的雕塑大系”。关于展览作品,他谈到,展厅外两件体量较大的作品,是结合展览空间从工作室选品后放大制作的;内厅则陈列着更贴近生活化、关乎个人情感的小作品。这种布局形成了从开放到封闭空间的呼应,构成了展览的空间逻辑。

中央美术学院美术馆副馆长高高担任主持人

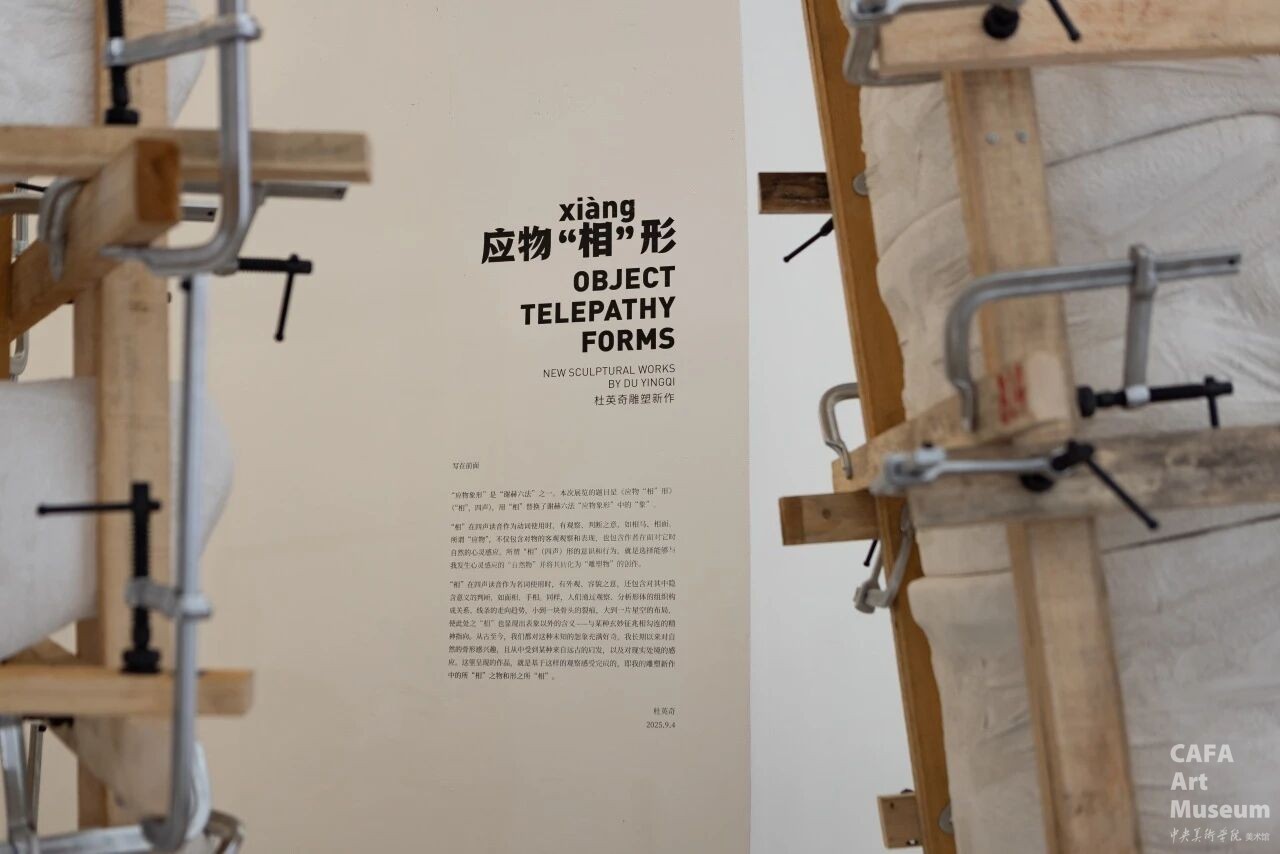

“应物象形”是“谢赫六法”之一。本次展览的题目是《应物“相”形》(“相”,四声),⽤“相”替换了谢赫六法“应物象形”中的“象”。“相”在四声读音作为名词使用时,有外观、容貌之意,还包含对其中隐含意义的判断,如面相、手相。同样,人们通过观察、分析形体的组织构成关系、线条的走向趋势,小到一块骨头的裂痕,大到一片星空的布局,使此处之“相”也显现出表象以外的含义——与某种⽞妙征兆相勾连的精神指向。

杜英奇长期以来对自然的骨形感兴趣,且从中受到某种来自远古的启发,以及对现实处境的感应。这里呈现的作品,就是基于这样的观察感受完成的,希望观众能从这些雕塑新作中感受到所“相”之物和形之所“相”。

展览将持续至10月19日。

导览现场

部分参展作品

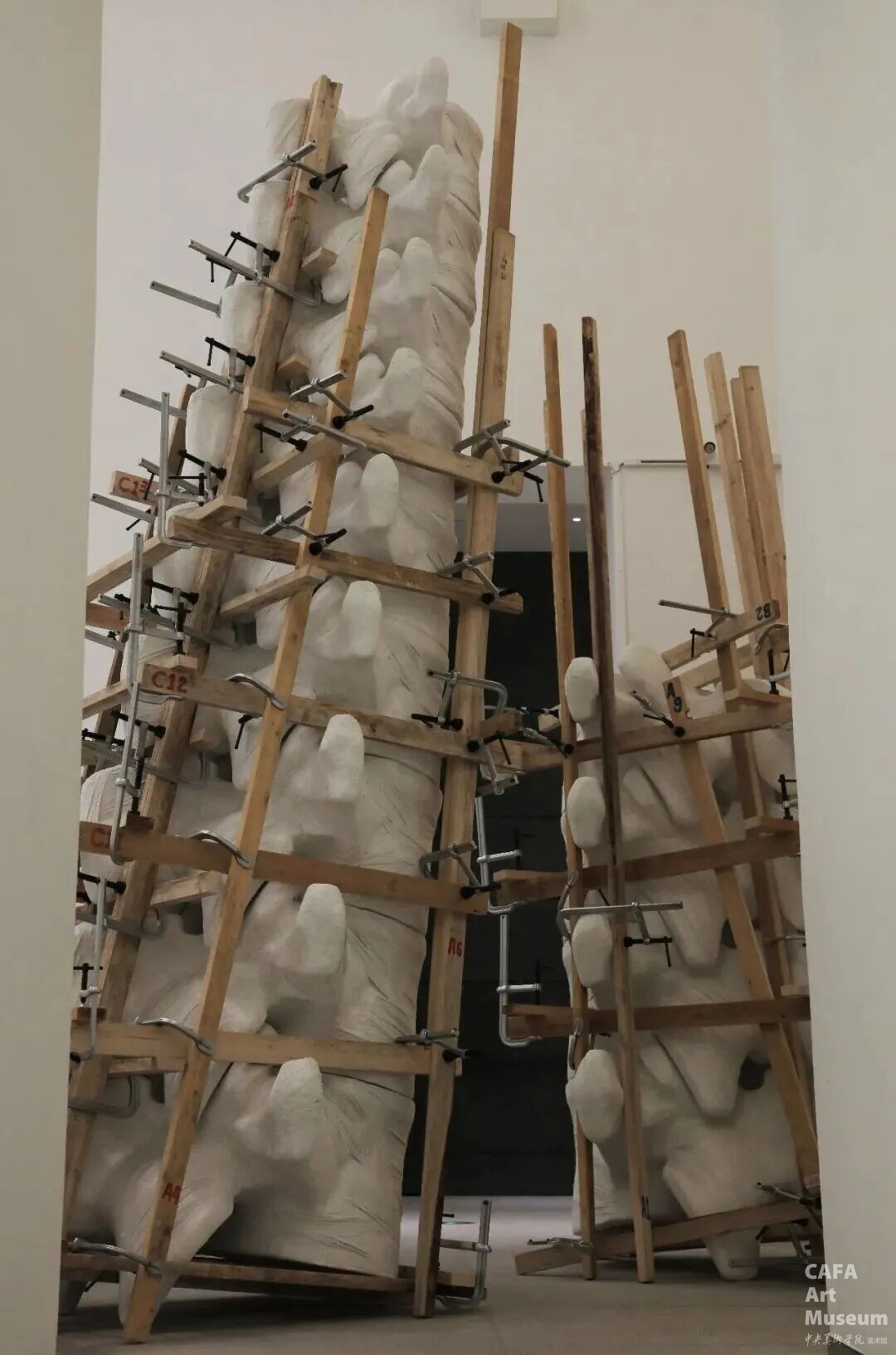

01

02

无尽之塔

泡沫、石膏纱布、木方、金属工业级重型F夹

01:200×158×475cm

02:177×178×390cm

2025

03

甲骨

泡沫、金属脚手架、纱布

497×300×720cm

2025

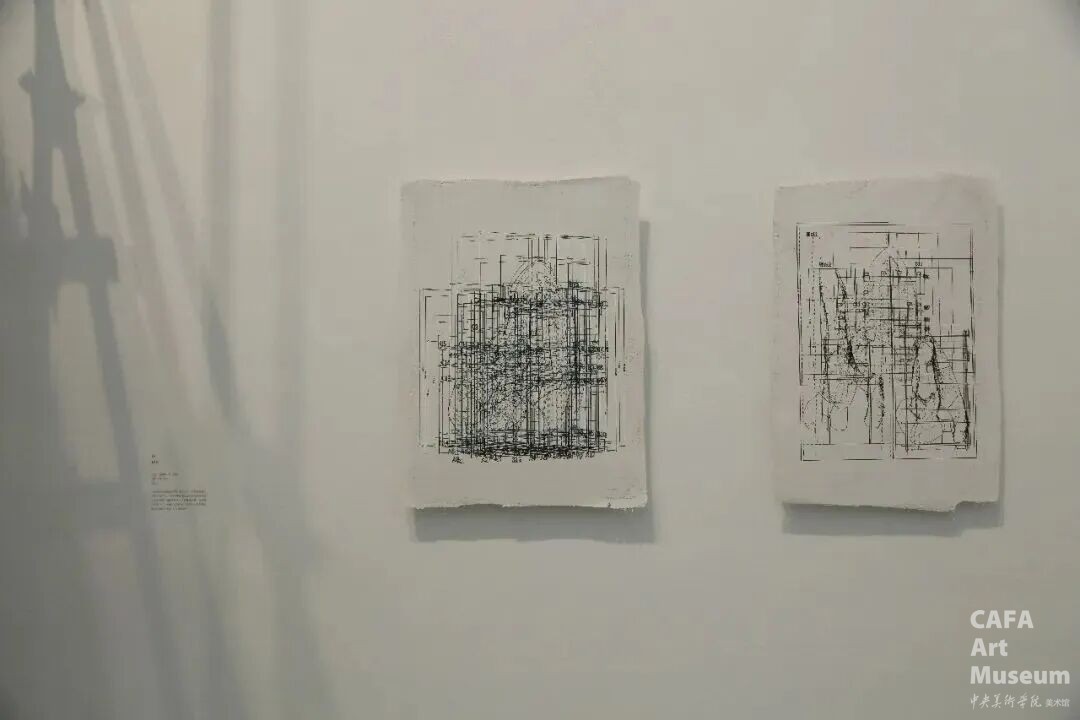

04

三视

石膏纱布、油墨、木方

97×63cm×3

2025

05

幻戏

石膏、木方、铅、铜丝、枯枝

60×45×56cm

2024

06

重建甲骨

石膏、木方、金属工业级重型F夹

158×160×390cm

2022

07

梦游者

不锈钢、铅、木托

80×60×40cm

2025

08

三十二相

石膏、铁丝、树脂

多种尺寸

2024—2025

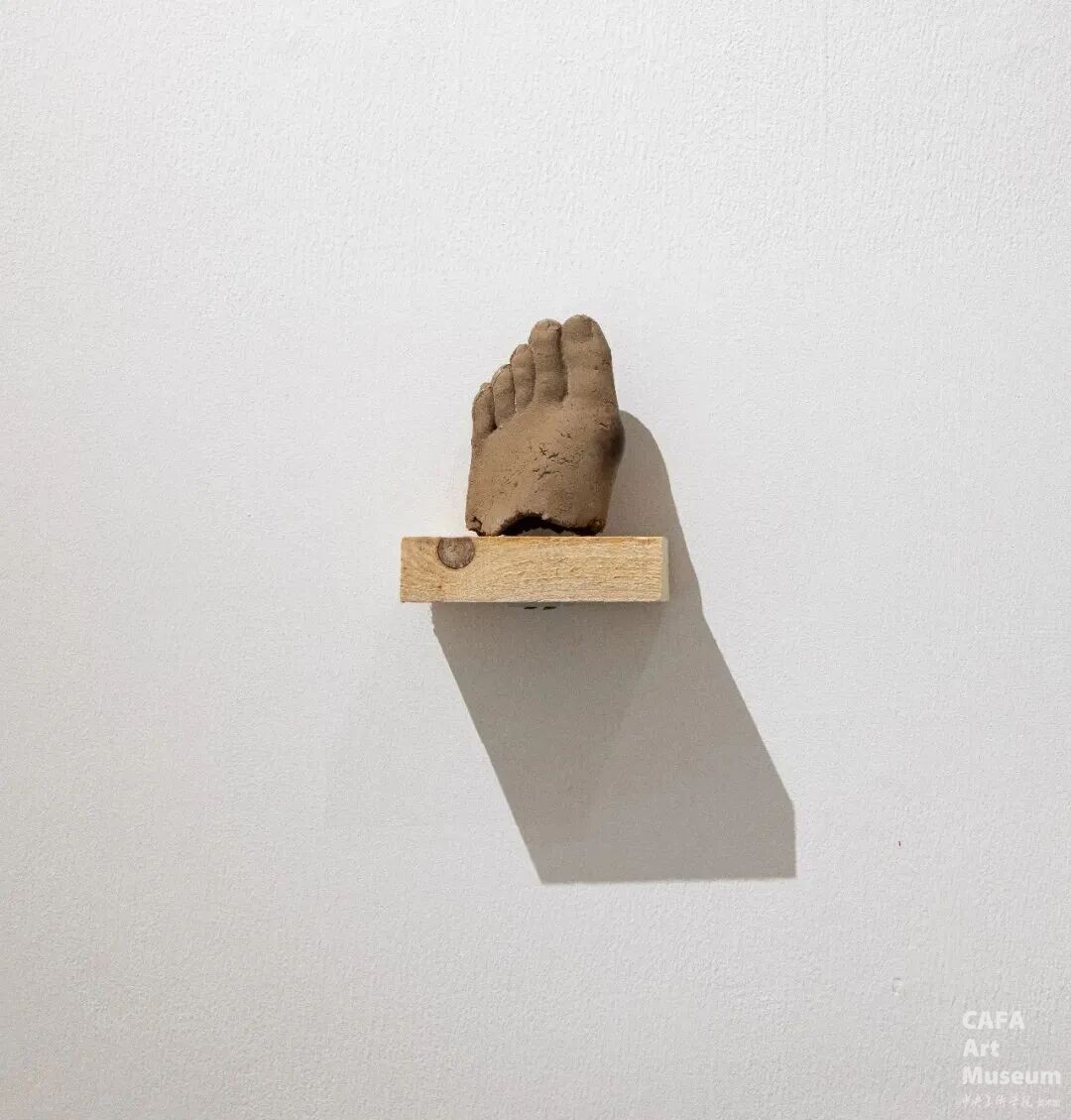

09

对话

泥土

10×6×12cm

2023

展览团队

| 艺术家 |

杜英奇

1989年出生于山东潍坊,本科、硕士、博士均就读于中央美术学院,2020年获博士学位,同年留校任教,现就职于中央美术学院雕塑系第二工作室,副教授。致力于具象雕塑创作以及中国现代雕塑史研究。

| 策展人 |

李明威

1988年出生于黑龙江齐齐哈尔,2020年毕业于中央美术学院展览策划与视觉传播方向,获博士学位,现就职于中央美术学院雕塑系。

■ ■ ■ ————————————————————————————————————————————————————— ■ ■ ■

广角°青年实验项目空间

主办

中央美术学院美术馆

“广角°青年实验项目空间”于2022年初启动首期,我馆秉承推动中央美术学院青年教师在策展与创作方面多维探索的理念,使美术馆三层C展厅的独立空间,成为青年教师创作研展、展览策划的一块实验田。目前已完成四期方案的征集、评选(现有22个展览方案入选)。

应物“相”形——杜英奇雕塑新作

展览时间:2025年9月12日—10月19日

展览地点:中央美术学院美术馆3层C展厅

主办:中央美术学院美术馆

支持:中央美术学院雕塑系

展览工作组:

学术顾问|张伟 陈科

艺 术 家|杜英奇

策 展 人|李明威

视觉设计|仙人

影像记录|杨大为、王大广

特别鸣谢|崔爱兰、岳德华

展览协调|刘宇晗 易玥

设计统筹|纪玉洁

展览管理|宿世存 荆鹏 吕智发 陈钰

媒体宣传|何一沙 吴靖 贺伊飞 杜隐珠 丁怡

公共教育|肖宝珍 耿菁华 王军 姚轶群 梁雯 西华伟

财经事务|杨柳 门婧

行政支持|蒋思妤 岳君瑶 张倩 郭旭 陈小华

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠