公教新知‖丹托艺术哲学与批评对中国艺术的意义——阿瑟·丹托国际学术研讨会·第三场预告

2015-04-21 中央美术学院美术馆

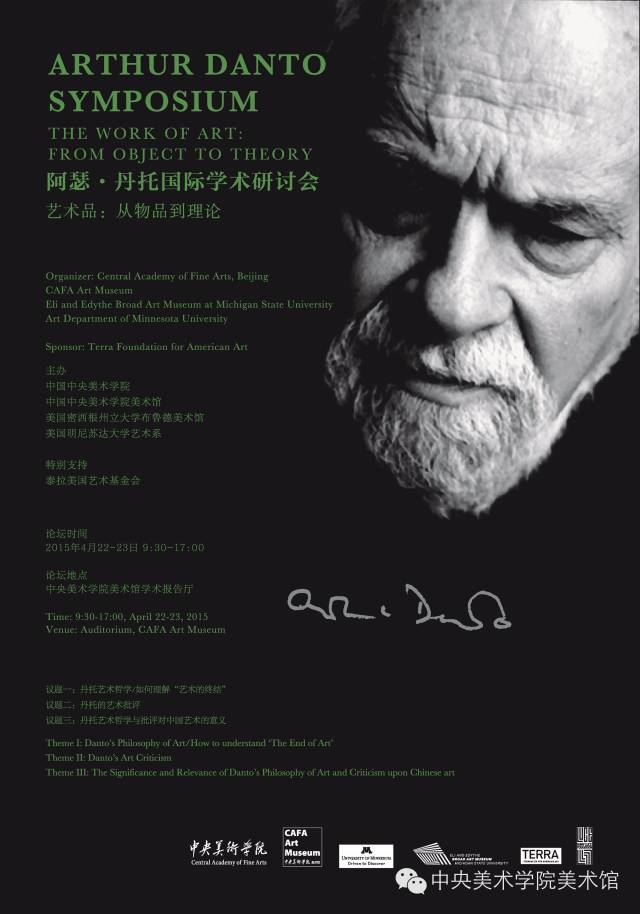

阿瑟·丹托国际学术研讨会——艺术品:从物品到理论

Arthur C. Danto and the Work of Art: from Object to Theory

主题研讨III

主题:丹托艺术哲学与批评对中国艺术的意义

时间:4月23日 14:00—17:00

分场主持人:宋晓霞 中央美术学院 教授

14:00 介绍分场主持人及发言人

14:05 分场主持人开场

14:10—15:00 主题发言

发言人:隋建国 中央美术学院 教授

Mary Wiseman 纽约大学研究生院 荣退教授

David Brubaker 武汉纺织大学 教授

Ginger Danto 丹托之女

15:00—15:15 茶歇

15:15—16:15 小组讨论:宋晓霞,隋建国,Mary Wiseman , David Brubaker , Ginger Danto

16:15—17:00 Q&A(主讲人与观众)

学者介绍

隋建国

中央美术学院雕塑系教授。他被评论家誉为“在观念主义方向上走得最早也最远的中国雕塑家”。曾多次参加国际艺术群展,近期展览项目包括《重新发电——第九届上海双年展》(上海当代艺术馆,2012年),《见所未见,UNSEEN——第四届广东双年展》(广东美术馆,2012年),《城堡中的花园——第九届巴滕贝格雕塑双年展》(德国,2013年)。艺术家个展包括:《隋建国:理性的沉睡》(美国旧金山亚洲美术馆,2005年);《运动的张力》(北京今日美术馆,2009年);《海牙天下》(荷兰海牙雕塑艺术馆,2011年);《隋建国》(佩斯北京画廊,2012年),《物痕-隋建国》(法兰克福谢佛画廊,2012年),《隋建国的掷铁饼者》(大英博物馆,2015年),《盲人肖像》(纽约中央公园,2015年)。

隋建国在艺术探索中对创作观念、作品形式、媒介选择、处理方法、时空经验等多个方面都有独特的理解和认识。他的雕塑将观念与形式巧妙地结合在一起,作品多以大的尺度感给人以感官上的冲击力。隋建国早期的雕塑作品带有很强的符号性,这些符号大多与社会、历史的特殊记忆密切相关。随后,他的创作逐渐抛离了个体的身份,创作进入了更为宏观的视角,从中可以看到一种对时间与空间概念的文化探索。同时,隋建国也成功地将雕塑带入一个全面反省中国现代性的艺术实践中。无论是早期的现实主义作品,还是后来创作的“中山装”、“恐龙”等经典形象,都是在中国本土的知识谱系和文化经络中寻找问题和解决问题的途径与方式,具有明显的知识分子气质,流露出严肃的社会批判立场和人文道德指向。此外他的创作还涉及影像、公共行为等领域。

Mary Wiseman/玛丽·比特纳·怀斯曼

大学研究生中心哲学与比较文学荣退教授。她曾在美国哈佛大学和哥伦比亚大学学习,撰写《罗朗·巴特之狂》(伦敦与纽约:劳特利奇出版社,1989年),此专著论述了巴特对后结构主义、语言学理论、后现代主义和历史学理论的开创性贡献。她与刘悦笛共同编撰了《当代中国艺术的颠覆策略》(莱顿与波士顿:布里尔出版社,2011),此书就西方艺术概念是否适用于中国的当代艺术提出了若干质疑。

玛丽在美学,伦理学和艺术哲学及文学方面发表过大量文章。她是《美学与艺术批评杂志》编辑委员会的资深委员,两次任美国美学协会的理事,并担任国际美学协会总代表。

David Brubaker/大卫·布鲁贝克

武汉纺织学院艺术与设计学院教授,研究学者。他于芝加哥艺术学院获得艺术硕士学位,并于伊利诺伊州立大学获得艺术哲学博士学位。他对中国当代艺术与当代水墨的研究体现在其著作《姬子及其艺术:墨道山水》,另外还参与撰写了《当代中国艺术的策略》、《佛教与梅洛·庞蒂》、《梅洛·庞蒂的女性主义解读》。他发表过多篇学术论文,刊登于《当代中国艺术》、《美学与艺术批评》、《价值探讨》、《库艺术》、《西北美术》等中外期刊。此外,大卫·布鲁贝尔还是一位画家和版画家。

Ginger Danto/金杰·丹托

阿瑟·丹托与第一任妻子(雪莉·珍·丹托)的小女儿。曾为驻美新闻工作者和调查记者,后为《纽约时报》、《国际先锋论坛报》、《今日美国》和其他美国和欧洲的艺术杂志撰写艺术新闻,她的撰稿另涵盖艺术家画册,专题论文,艺术综述和译文。2002年,金杰和她的丈夫阿兰·亨切尔(巴黎帕森斯设计学校校长)回到美国定居,居住于弗洛里达州的圣奥古斯汀。金杰现致力于动物保护,并参与和其父亲艺术理论相关的项目。

宋晓霞

中央美术学院教授,博士生导师。主持教育部“当代艺术实践与增强国家文化竞争力战略研究”(重大课题攻关项目)、《中国美术史•20世纪的美术》(马克思主义理论研究和建设工程重点编写教材)、文化部“中国形象的海外生成:近20年中国当代艺术展海外调查”等项研究,完成中国美术家协会海外研修项目“从海外看中国形象的塑造”。自2009年在中央美术学院人文学院开设博硕研究生专题课程“20世纪中国美术研究的问题与方法”、“西方视角与中国当代艺术研究”、“当代艺术专题研究”。2013年在中央美术学院策划并主持全校跨院系工作坊“全球视野下的当代艺术研究”。自2013年以来,学术主持中央美术学院“当代学术开放讲堂”。现为中国美术家协会会员,中央美术学院美术学研究所副所长,中央美术学院科研处处长。

曾任中央美术学院《美术研究》杂志副编审、香港中文大学中国文化研究所《二十一世纪》(双月刊)“景观”栏目特邀编辑。教育部中加学者交换CCSEP项目访问学者(1998-1999)、美国国务院教育文化署AED项目访问学者(2008),参加第四届“中欧文化对话”(卢森堡,2011)。主编《“自觉”与中国的现代性》(香港牛津大学出版社2006)、《中央美术学院艺术人文三十年》(湖南美术出版社2008)、《有事没事:与当代艺术对话》(重庆出版社2003),著有《吴镇研究》(与杜哲森合著)、《工笔画与中国画的现代发展》、《现代性话语与近现代中国画的历史观重构》、《西藏主题与中国美术60年》等, 译著《现代主义之后的艺术》(北京大学出版社2012)。

自2000年以来,策划“刘小东10年回顾展”(中央美术学院陈列馆)、“你怎么看?——夏小万纸上作品展”(今日美术馆)、“俯仰的眼”——中央美术学院青年教师作品幻灯交流展(中央美术学院多功能厅)、“造型——中央美术学院造型学院教师作品展”(中央美术学院美术馆)、“夜路:陸亮个展”(台北诚品画廊)、“重读:马晓腾个展”(今日美术馆)。 2006年执行策划“现代性与20世纪中国美术转型”跨学科学术研讨会(香港城市大学)、“中国美术的现代转型”学术研讨会(上海美术馆)。

时间:2015年4月22日至23日 9:30-17:00

地点:中央美术学院美术馆 学术报告厅

主办:中国中央美术学院

中国中央美术学院美术馆

美国密西根州立大学布鲁德美术馆

美国明尼苏达大学艺术系

特别支持:泰拉美国艺术基金会

2012-02-17

2013-12-09

2013-12-16